�E�ߑ�i�|�X�g���_���j��i���̖��f

�\���V�A�̃N���~�A�����A�u�C�X�������v�̔؍s�A�����̊C�m�i�o�̌��݉��͂Ȃ��N�����̂��H�\

|

�햱���� �������

|

���I���ƃ��x�����ȗ��z��`�^�̐��E�� ���I���ƃ��x�����ȗ��z��`�^�̐��E��

�@���V�A�ɂ��N���~�A�̕����E�E�N���C�i�ւ̉���A�����ɂ�����u�C�X�������v�̖\�͂Ɣj��̔؍s�A�����̊C�m�i�o�ɂ��n��e���̖�]�̌��݉��ȂǁA��@���O���[�o���ȍL����������A���ێЉ�͌����̎���ɓ����Ă����悤���B�����A��э���ł��邳�܂��܂Ȏ��ہE�����ɐU��ꂪ���ɂȂ邪�A���̂悤�Ȏ��ɂ�������ނ��āA���j�I���邢�͒����I�Ȏ��_�Ő��E�̓��������ɂ߂邱�Ƃ��d�v�ł��낤�B

�@��킪�I���A�A�����J�̈ӎ����ق��邩�̂悤�ɁA�t�����V�X�E�t�N���}���́w���j�̏I���x�i�n�������A�O�}���[�A1992�N�j�����\���ꂽ�B�Љ��`�w�c�����������R�E�����`�w�c���킢�̍ŏI�����҂ƂȂ������܁A���͂�{���I�Ɂu�Η��╴������Ƃ�����j�v�͏I������Ƃ����咣�ł������B

�@����ƕ�������悤�ɁA���B�ł��A�C�M���X�O�����ł��郍�o�[�g�E�N�[�p�[���́w���Ƃ̕���x�i�k��i��A���{�o�ϐV���ЁA2008�N�j�ɑ�\�����E�ߑ�i�|�X�g���_���j�̎v�z�����ꂽ�B�}�[�X�g���q�g���̒���ɂ�鉢�B�����iEU�j�̐i�W�ƃO���[�o�����̓�����������㉟���A���{���܂߂����Đ�i���ɂ����Ď��Ă͂₳�ꂽ�B

�@�E�ߑ�̎v�z�Ƃ́A�T�ˁA�@���ƑΗ��A���������Ȃǂ��A�܂����������������ƂƂ����Ǝ匠�Ƃ����T�O���ߑ�i���_���j���E�̂��̂Ƃ݂Ȃ��A�A�O���[�o�������i�݁A�ߑ����肱���������̒E�ߑ�̎���ɂ����ẮA���ƂƂ��匠�Ƃ����ϔO���̂��̂��ߋ��̂��̂ƂȂ�A�B���A���X�g�����������Ƃ�R�𒆐S�Ƃ����`���I�Ȉ��S�ۏ�V�X�e�����ߋ��̂��̂ɂȂ����B���ꂩ��̍��ۊW�́A�������d�v�ŁA���ۖ��͘b�������⍑�ۖ@�ɏ]���ĉ����ł��A���ێi�@�ٔ����Ȃǂ̍��ۋ@�ւ�����I�ȈӖ������A�Ƃ������̂ł���B

�@�ڂ݂�A����ɗނ���v�z��l���́A�ߋ����x�ƂȂ������A���ې����̌����̑O�ɑł������ꂽ�B��1�����E����A���a�̊���ƂƂ��ɁA���ۘA�����n�݂���A���ۋ��������X��搂�ꂽ�B�������A�킸��20�N��ɂ͑�2�����E��킪�u�������B�I��ƂƂ��ɁA�x���T�C���̐��̔��Ȃ܂��āA���ۂ̕��a�y�ш��S�̈ێ���ړI�Ƃ������ۘA�����n�݂��ꂽ�B�Ԃ��Ȃ����āA������킪�����������A���A�͗��̉����ɂ͖��͂ŁA���Ƃɑ����Ă��̖������ʂ������Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���I������20���N���o���A�`���ɏq�ׂ������̍��ۈ��S�ۏ��́A���Ǝ匠����{�Ƃ����`���I�ȍ��Ɗς������ė͂ɂ��Η��╴�������N���Ă��錻��������̂܂܂ɕ`�ʂ��Ă���B�����́A������u�ߑ�v�̎��ۂ����܂˂��������̂ł���A�w���j�̏I���x��w���Ƃ̕���x�����S�ɔے肷�铮���Ƃ��������悤���Ȃ��B���{���܂މ��Đ�i�����A�ߑ��E���ĐV���ȁu�E�ߑ�v�̎���ɓ������Ƃ����咣����ے肷�����͂Ȃ��B�������A�ߑ㌗�Ɏ~�܂��Ă��钆���A���V�A�A�؍��AASEAN�ȂǁA�܂����ׁi�J�I�X�^�v���E���_���j���̒�����A�t���J�Ȃǂ̑��݂�x�O���������x�����ȗ��z��`�^�̐��E�ς́A�l�ނ��J��Ԃ��Ă������j�̌��ɑς�������̂ł͂Ȃ����낤�B

�w�����̐��Ԏj�ρx����̌x��

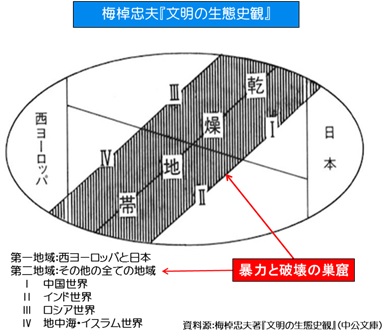

�@�����s��w�����ŁA���{�̑�\�I�Ȗ����w�ҁE��r�����w�҂ł���A�����l�ފw�̃p�C�I�j�A�ł���~�����v���́w�����̐��Ԏj�ρx�i�������_�ЁA1967�N�j�́A�ÓT�I�����Ƃ��č����ɂ����Ă������ʂɑ傫�ȉe����^���Ă���B

�@�����́A�]���̓��m�Ɛ��m�Ƃ��������ɑ��A�����̐��Ԏj�ς̗��ꂩ��V������r�����_�̐��E���f��������B�����E�������̒��~�ɂ��Ƃ��A���̓��̒[�Ɛ��̒[���u���n��v�Ƃ��A���Ƃ̂��ׂĂ̕������u���n��v�ɋ敪�����B���Ȃ킿�A���{�Ɛ����[���b�p���u���n��v�ɋ����A����ȊO�̒����������i�T�j�A�C���h�������i�U�j�A���V�A�������i�V�j�A�n���C�E�C�X�����������i�W�j�Ȃǂ��u���n��v�Ƃ�B�i���}�Q�Ɓj�@�Ȃ��A�~�����́A�����Łu�C�X���[���v�ƕ\�L���Ă��邪�A�_�|�̓W�J��A�u�C�X�����v�ɕ\���ꂵ���B

|

|

�@�u���n��v�́A�����n�т̍������琶�����V�q���ɂ�遃�\�͂Ɣj���瓦��A��r�I���肵���Љ���̒��ŁA�����̐��Ƃ��ĕ����������������Ƃɂ���āA�u���W�����W�[���`������A����ɂ�鐭���^�c�Ǝ��{��`�����������n��ŁA���x�̕������ɂȂ����B���{�Ɛ����[���b�p�̂��ǂ������j�̌^�́A���ɂ悭���Ă���A���҂̗��j�̂Ȃ��ɂ͂�������̕��s���ۂ�F�߂邱�Ƃ��ł���B�����āA���{�́A�n���I�ɂ́u�ɓ��v�Ɉʒu���Ă��邪�A���Ԏj�ϓI�ɂ́u�ɐ��v�ł���A�ƌ��Ă���B

�@�����A�u���n��v�́A�����n�т̍������琶�����V�q���ɂ�遃�j��Ɛ����̗��j�����J��Ԃ��A�����������I�ȕ����������������Ƃ��Ȃ��Ƃ������ʍ�������B���̌��ʂƂ��āA�ꐧ�N��i��Ή����j�ɂ��x�z�������ău���W�����W�[�ݏo�����A���̂��ߎ��{��`���炽���A���n�����������Ƃ��Ĕ��W���邱�Ƃ��o���Ȃ������B�܂��A�u���n��v�́A���Ƃ��Ƌ���Ȓ鍑�ł��钆�����E�A�C���h���E�A���V�A���E�A�n���C�E�C�X�������E�Ƃ��̉q�����i�A���n�x�z�j�Ƃ����`�����������_�������I�ł���A�ƕ��͂��Ă���B

�@���ꂼ��̖������ŗL�̕��y�ɍ������A���ӂ���̖��C��e�����Ȃ��璷���N���������Ĉ�����́A�����ɏZ�ސl�Ԃ̐��Ԃ̃R�A�ƂȂ��Ĉ��Ղȕϗe�����ނ��̂ł��낤�B�����ɂ����Ă��A�c�邪�ꐧ�x�z���Â��������́A���Y�}��}�ƍق̋����x�z�̍��ƂŁA���R�A�����`�A�l���A�@�̎x�z�ɔw�������Ă���B�������c�@�[���x�z�̃��V�A�́A�\�A�̕�����U�͖��剻�ɌX�������A�����x�z�̐��Ɍ�߂肵�Ă���B�v�[�`�������ɂȂ��Ă��̌X���͌����ƂȂ�A������������ÂĎ���Ă���Ƃ�����B�������S�̒n���C�E�C�X�������E�́A���Ƃ̑̂��Ȃ��Ȃ����������B����������āA�{�n��́u���E�̉Ζ�Ɂv�Ƃ��ĕ����̎��܂�C�z�͂Ȃ��A�e�����Y���̐��E�ւ̊g�U��n�Ɖ����Ă���B������`�́u�C�X�������v�́A���\�͂Ɣj�̌����s�����Ă���B

�@���̒��ŁA�B��̗�O�̓C���h���E�ł���B�C���h�́A1858�N����1947�N�܂ł̖�1���I�ɋy�ԃC�M���X�̐A���n�x�z�������A�S�苭�����p�E�����Ɨ��^����W�J���A���E�ő�̖����`���ƂƂȂ��āu���n��v����̒E�o�ɐ��������B�C���h�����ɂ́A���{�������Ɨ��^���𑤖ʂ���x���������j�̋L�����c����Ă���B

�@�������A���n��̂��̑��̐��E�́A���I������͂�20�N�]�̍����A�Ăь������̎���ƂȂ��Đ��E��h�邪���Ă���B�����āA�w�����̐��Ԏj�ρx�́A�����A�����u���n��v�̍��ƌQ���A�u���n��v�̓��{�E���Ă��]�ނ悤�ȒE�ߑ㉻�������Ƃ̊y�ϓI�Ȍ��ʂ��𗧂Ă邱�Ƃ͐r���^��ł���A�Ƃ̌x�����Ă���̂ł͂Ȃ����B���E�ɂ́A���{�E���Ă̐�i���ƁA�َ��̕����A�َ��̍��Ƒ̐������݂��A�����������ő���̂͊댯�ɂ܂�Ȃ��Ƃ��������������Î����Ă���̂ł͂Ȃ����B���̕������炷��ƁA�킪�����x���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A������ڂ��A�V���[���V�A��`�ɂ���ē����ւ̊S�����߂Ă��郍�V�A�ƒ��؎v�z��w�i�ɒn��e���̊m�����}�������A���̓�̑卑�̍���̓����ł��邱�Ƃ͋^���]�n���Ȃ��̂ł���B

��i���̖��f�������炵�����E�̍���

�@NATO�́A���V�A�̃N���~�A�����ɂ����āA���炩�Ƀ��V�A�ɏo�������ꂽ�B���V�A�́A�W����t���Ȃ����ꕔ���▯���𑗂荞��Ŋ����Ȃǂ̗v����苒�����B�����āA��K�͂Ȑ��K�R�������t�߂ɏW�����Ĉ��͂������Ȃ���A��`���T�C�o�[�U���A�o�ϓI�����Ȃǂ�g�ݍ��킹�A�u���������v�Ə̂��ďZ�����[�����s���A����I�ɓƗ��錾��������ŗ̓y�������B����́A���̌�A�u�����܂��E�n�C�u���b�h�U���v�A�u�e�̍U���v�ȂǂƌĂ��悤�ɂȂ������A���́��O���[�]�[���̐킢���ł���B����܂Ő��K�R�̐N������ɑz�肵�Ă���NATO�́A�R���I�ɂǂ��܂őΉ��ł���̂��A��p�A�헪�ʂł̑Ή���͂��ꂩ��̏d�v�ȉۑ�ł���ƕ��͂����悤�ɁA���̐V��@�ɂ���ė\�����ʕs�ӑł��́���P�������B���Ȃ킿�A���V�A�����̂悤�ȍs�����N�������Ƃ�z�肹���A������ӂ��Ă����������v�炸�����E�ɎN�����ʂƂȂ����̂ł���B

�@���V�A�̃N���~�A�����E�E�N���C�i����́A�j��͂�K�R�̈��͂�w�i�Ƃ��āA�������z���Č����Ȃ��`�ŐZ������l�X�ȗ͂��푈���s�̗L���Ȏ�i�Ƃ��ėp������悤�ɂȂ����A����̖h�q�̂���������E������ł���B�킪�����A������k���N����Ώ̐�Ƃ��Ă��˂Ă���Nj����Ă���푈�`�Ԃł��邱�Ƃ�Y���Ȃ�A���Ԃ��̂��Ȃ�������������ƂɂȂ�B

�@���V�A�́A���V�A�E�O���W�A�푈�i2008�N�j�ł̓�I�Z�`�A�E�A�u�n�W�́u���V�A�̉��v��N���~�A�����E�E�N���C�i����i2015�N�`�j�Ɍ�����悤�ɁA���V�A���������ɊɏՒn�т��m�ۂ��邱�ƂɎ��S���Ă���B�����āA���\�A�n��������́u���͌��v�ƍl����v�[�`���哝�̂́A�u���[���V�A�A���\�z�v�̉��A�u���������v������ɐe�I���͂��������A�卑���V�A�𒆐S�ɋ��\�A�������Č��W���ā��������V�A���̕�����}��ƌ����Ă���B

�@�u�C�X�������v�̐L���̔w�i�ɂ́A���ɕč��̐ӔC���傫���Ǝw�E����Ă���B�e����Ƃ��ẴC���N�푈�ɂ����āA�����̖��剻�ɂ�鋺�Ђ̔r����ڎw�������s�O��ɏI������B���Č^�̖��剻�����߂����Ǝ��́A���s�������Ƃ̎w�E������B�܂��A�V���A�̃A�T�h���������w������g�p�������Ƃɑ��āA�č������͍s�g���S�O�������Ƃ��A�����i�ƕ��G�������������v���ɂȂ��Ă���A�����n��̍��ׂ݂̂Ȃ炸�A���ێЉ�S�̂��e���̊g�U�ɂƂ��Ȃ��s���艻�̉e�����Ă���B

�@�u�C�X�������v�́A�C���N�푈�ɂ����Đ�����ǂ����ꂽ�X���j�h�A�o�A�X�}�����̎c�}���g�D�̒��S���\�����āA�]���̍������ׂ��Ő���Ă���B�����āA�����̓A�[���o�C�W�������烂���b�R�Ɏ���A��k�̓C�G��������E�N���C�i�A�n���K���[�A�`�F�R�X�����@�L�A�Ɏ���L��ȗ̈�ɋy�I�X�}���鍑���A�a���҃��n���}�h�ȍ~�̃J���t�����ƂƂ��ĕ�������ƍL�����Ă���B

�@�����́A���ł�1970�N�ォ��\�A�Ƃ̍������̂��߂̋��c�E���𑱂��A80�N��ɓ���A�C�m�i�o�Ɍ������đ傫�������o���Ă����B�č��́A�����̍��x�o�ϐ����ɂƂ��Ȃ��R���͂̋������x�������A�o�ϓI��v�W�]��D�悵�A��т��ć@�����̊J���𑣂��A�O���[�o���ȃV�X�e���ɓ������邱�ƂƁA�A���������ێЉ�ɂ����ĐӔC����卑�Ƃ��Ă̖������ʂ����悤���������邱�Ƃ�2�_�ɗv���Β�������̂葱���Ă����B�������A�����́A�č��̈Ӑ}�ɔ����A�ߋ��̍ő�Ő}�̎��n���������A���ƖڕW�Ƃ��āu���ؖ����̈̑�ȕ����v���f���Ă���B���̖ڕW�ɕ�d����ׂ��A�u�x���卑�̌��݁v�𐄐i���A���łɔ����I�߂��ɂ킽��C�m�e���̖�]�Ɍ������ē��E��V�i�C�ɂ���͂ɂ�錻��ύX�����݂Ă���B����ɁA���̐��ʂ𐼑����m����C���h�m�̎x�z�ւƊg�傷��ƂƂ��ɁA���Ď哱�̌��s���ے������A���ؓI���ے����ɒu�������Đ��E�I�e���͂̊g���ڎw���Ă���B

�@���̂悤�ɁA���݁A����ꂪ�������Ă��鐢�E�̍����́A���G�ȍ��ۓI�v���̌W��荇���ɂ����̂ł��邪�A�����j�I�Ⴂ��w�i�ɁA���I����ɓ��{���܂މ��Đ�i���Ŏ��Ă͂₳�ꂽ�E�ߑ�i�|�X�g���_���j�̎v�z���猈�ʂł����A��������������Ă������Ƃ��傫�ȗv���ł���Ǝw�E������Ȃ��B�܂��ɁA�l�ނ����x�ƂȂ��h�_���Ȃ߂����a�̓����ɐ������ꂽ�����f�����甭�������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł���B

������`�ւ̉�A

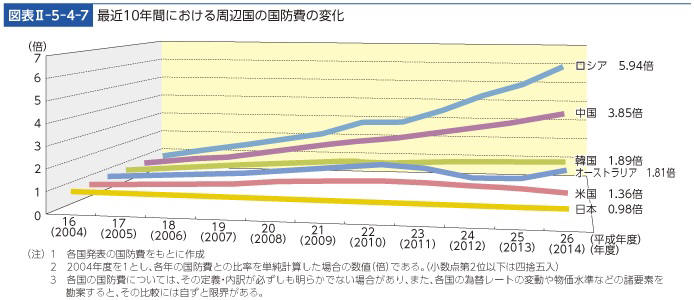

�@�����̌��\���h��́A���ڏ�A�ߋ�10�N�ԂŖ�4�{�A�ߋ�25�N�Ԃ�33�{�ȏ�̋K�͂ƂȂ��Ă���B�������A1989�N�x�ȗ��A���N�̐L�ї��i2010�N�x�������j�������Ă�����\���h��́A�����I�ɌR���ړI�Ɏx�o���Ă���z�̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ��ƌ����Ă���B�č��́A�����̎������h������\���h��̊T��1�D5�`2�{���x�ƌ��ς����Ă���B

�@�u���̔s�퍑�v�ƂȂ������V�A�ł́A���{��`���ɂ��o�ς̍Č������i���ꂽ���A���ꂪ���ڂɏo�ă��V�A�̌o�ς͈��������B���ɃA�W�A�ʉ݊�@���1998�N�ɂ̓��V�A������@���N���Ĉ�w��������ȂǁA�ꎞ���A���Ă̌o�ω����ɊÂ��B�������A2003�N����茴�����i�����̉��b�ɂ��o�ς͍D�]���A�����w�i�Ƃ��āA���Ɠ����^�o�ςɖ߂�}���ȌR���͑�����}���Ă���B

�@�ŋ�10�N�Ԃɂ����鉢�Đ�i���ƒ����A���V�A�̖h�q��i���h��j�̕ω��i���}�Q�Ɓj���݂�ƁA�e���̎��g�݂ɂ͑傫�ȍ�������A���̌X���͗�R�Ƃ��Ă���B

|

�������F����26�N�Łu���{�̖h�q�v

|

�@���ɂ킪���ł́A����A���Đ�i���Ɠ����悤�Ɂu���a�̔z���v�������ɋ���A�����i�����ċߔN�̃��V�A�j�̌R�g�ɋt�s����悤�ɁA����I�ɌR�k���s���Ă����B�E�ߑ�̓�����^�Ɏ��̂��A���邢�͐��{�ƍ����Ȃ��h�q��팸�̂��߂ɁA������B�ꖪ�Ƃ��ė��p�����̂�������Ȃ��B

�@���x�����ȗ��z��`�^�̐��E�ς��A���ێЉ�̌�����O�ɂ��Ă͖��͂ł��邱�Ƃ́A���j�̋��P�Ƃ��Ă��łɏq�ׂ��Ƃ���ł���A�ނ���A���a��j��댯����������Ă���B���a�́A���ێЉ��{���I�� ���͂̊W�� �Ƃ݂錻����`����b�Ƃ��āA�n���ȓw�͂̐ςݏd�˂ɂ���č\�z�E�ێ��������̂ł���A���̍l���ւ̓O�ꂵ����A���킪�������ĉ��Đ�i���ɋ��߂���B

�@�킪���́A�����̋��Ђ̌��݉��ɂ���āA���ő�̊�@�ɒ��ʂ��Ă���B�����}�~���邽�߂ɂ́A�������̍��͎����̗͂Ŏ�遄 ������������{�Ƃ����h�q�́E�h�q�̐��̐������}���ƂƂ��ɁA���̑��炴�鏊�͓��ē����̐[���ɂ���ĕ⊮���A�܂��A�I�[�X�g�����A��C���h����� �������݂̂ł͕��a�ƈ��S����邱�Ƃ��ł��Ȃ��� ���ʂ̍���ɑ������Ă����p��ASEAN�����Ƃ̐헪�I���́E�A�g���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA���̗͂��s�g����p�ӂ����邱�Ƃɉ����A�����ɑ��Ă����̌��ӂ���点�邱�Ƃ��K�v�ł���B���ꂪ�ǂ̂悤�Ȏ���ɍ݂��Ă�������`�I�Ή��Ƃ��ďd�v�Ȃ��Ƃ́A�_��ւ��Ȃ��B

�@���ꂵ�������@�\�Ƃ��Ă̐��E���{�����݂����A�{���I�ɃA�i�[�L�[�ȍ��ێЉ�ł͂����܂ł� ���͂̊W�� �����S�ł���A���Ƃ̐����ƈ��S�͎����w�͂���{�Ƃ��Ċm�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�ے�ł��Ȃ������ł���A�y�ϓI�Ƀ��x�����ȗ��z��`�^�̐��E�ςɊ��Y�������S�ۏ�E�h�q����́A���ƁE��������@�̕��ɗ������邱�ƂɂȂ�B�@�����f��G���A����������ΗJ���Ȃ��� �͌Â��ĐV�������t�Ȃ̂ł���B

|

2015�N3��16���t�wJAPAN BUSINESS Press�x���]��

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/43160 |